板根。右側に立ってもらっている共同研究者は1メートル70cmぐらいの身長。

板根。右側に立ってもらっている共同研究者は1メートル70cmぐらいの身長。

(Updated on 11 April 2004)

板根。右側に立ってもらっている共同研究者は1メートル70cmぐらいの身長。

板根。右側に立ってもらっている共同研究者は1メートル70cmぐらいの身長。

大きな葉をもって団扇代わり。

大きな葉をもって団扇代わり。

大きな葉の大きさを双眼鏡と比較。

大きな葉の大きさを双眼鏡と比較。

Ficus の葉と果実。

Ficus の葉と果実。

Ficus の果実を割ったところ。Ficus の果実を写真に撮るときはついつい割ってしまうという癖を動物の研究者に指摘されてしまった。でも、やっぱり割ってしまう。図鑑を見ていても割って写しているのも結構あるので、植物の研究者全体の癖なのだろう。

Ficus の果実を割ったところ。Ficus の果実を写真に撮るときはついつい割ってしまうという癖を動物の研究者に指摘されてしまった。でも、やっぱり割ってしまう。図鑑を見ていても割って写しているのも結構あるので、植物の研究者全体の癖なのだろう。

伐採されていた木。まだそれほど大きくないのに、すでに板根が形成されつつある。

伐採されていた木。まだそれほど大きくないのに、すでに板根が形成されつつある。

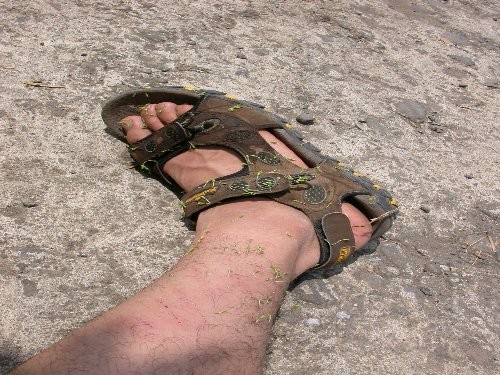

足についた果実。果柄や果実の部分から粘液をだしていて、粘ってくっつく。

足についた果実。果柄や果実の部分から粘液をだしていて、粘ってくっつく。

粘ってくっついたところの拡大

粘ってくっついたところの拡大

火山が約20年前に噴火した。(ちょっと分かりにくいが)山の左中腹から右側にかけてやや黒くなった部分はそのときに焼けたところのようだ。

火山が約20年前に噴火した。(ちょっと分かりにくいが)山の左中腹から右側にかけてやや黒くなった部分はそのときに焼けたところのようだ。

もともとは集落があったらしいが、火山の噴火によってなくなってしまったところ。

もともとは集落があったらしいが、火山の噴火によってなくなってしまったところ。

火山の岩の表面。ところどころに地衣類が付着している。岩石の隙間は腐食がたまりやすくて土壌が形成されるのがはやいのだろうか、草本類が生育していた。

火山の岩の表面。ところどころに地衣類が付着している。岩石の隙間は腐食がたまりやすくて土壌が形成されるのがはやいのだろうか、草本類が生育していた。

マツ林。里山として利用されているらしく、林床はきれい。実際に柴を運んでいる人もいた。

マツ林。里山として利用されているらしく、林床はきれい。実際に柴を運んでいる人もいた。

土壌は結構厚い。

土壌は結構厚い。

広葉樹林の里山。道のすぐそばの森林は結構管理されているようだった。萌芽更新もしているようだった。

広葉樹林の里山。道のすぐそばの森林は結構管理されているようだった。萌芽更新もしているようだった。

道に生えていたオオバコの仲間。日本のオオバコとは別種だが、生育場所は同じようなところ。

道に生えていたオオバコの仲間。日本のオオバコとは別種だが、生育場所は同じようなところ。

ヤブガラシ仲間の3葉のもの。生育場所は日本とおなじく、手入れをしていない庭など。

ヤブガラシ仲間の3葉のもの。生育場所は日本とおなじく、手入れをしていない庭など。

タケ。日本のタケと違って、株になると聞いていたが、まさしくその通りだった。

タケ。日本のタケと違って、株になると聞いていたが、まさしくその通りだった。

ラン科の植物。同定できていない。誰か分かる人がいたら教えてください。

ラン科の植物。同定できていない。誰か分かる人がいたら教えてください。

Mimosa pudica オジギソウの仲間。葉をさわるとお辞儀してくれる。

Mimosa pudica オジギソウの仲間。葉をさわるとお辞儀してくれる。

伝統的な品種のイネ。スケールがないのが残念だが、結構背が高い。

伝統的な品種のイネ。スケールがないのが残念だが、結構背が高い。