ブリスベン植物園で見たマメ科の植物.葉も変わっているし,マメのつき方も面白い.ただ,特徴的であるにもかかわらず,名前がわからない.

ブリスベン植物園で見たマメ科の植物.葉も変わっているし,マメのつき方も面白い.ただ,特徴的であるにもかかわらず,名前がわからない.

(Updated on 2009-11-18)

ブリスベン植物園で見たマメ科の植物.葉も変わっているし,マメのつき方も面白い.ただ,特徴的であるにもかかわらず,名前がわからない.

ブリスベン植物園で見たマメ科の植物.葉も変わっているし,マメのつき方も面白い.ただ,特徴的であるにもかかわらず,名前がわからない.

ブリスベン植物園で見たシクンシ科(Combretaceae)のTerminalia bellirica.ネット情報では,黒い染料やタンニンやインクなどの原料になるとのこと.

ブリスベン植物園で見たシクンシ科(Combretaceae)のTerminalia bellirica.ネット情報では,黒い染料やタンニンやインクなどの原料になるとのこと.

ブリスベン植物園で最も高い木は,30mぐらいで,写真に写っている一番右のもの,とボランティアガイドのおじいちゃんが教えてくれた.

ブリスベン植物園で最も高い木は,30mぐらいで,写真に写っている一番右のもの,とボランティアガイドのおじいちゃんが教えてくれた.

ブリスベン植物園で見たこのFicusは,1972年に植えられたらしい.これもボランティアガイドのおっじいちゃん情報.自分とほぼ同じ年齢だ.

ブリスベン植物園で見たこのFicusは,1972年に植えられたらしい.これもボランティアガイドのおっじいちゃん情報.自分とほぼ同じ年齢だ.

いんてこるの会場で見た植栽.巨大な生垣のようだ.名前は不明.

いんてこるの会場で見た植栽.巨大な生垣のようだ.名前は不明.

学名:Dendrobium speciosum.

通称:King Orchid.

これは,Lone Pine コアラのサンクチュアリーの入り口に着生させられていたもの.King Orchidというだけあって,さすがにでかかった.こんなでかい着生ランでもプロトコームから始まると思うと不思議だ.

学名:Dendrobium speciosum.

通称:King Orchid.

これは,Lone Pine コアラのサンクチュアリーの入り口に着生させられていたもの.King Orchidというだけあって,さすがにでかかった.こんなでかい着生ランでもプロトコームから始まると思うと不思議だ.

ミントン国立公園のMorning Bird Walkで見た自然に着生したKing Orchid.ここまでなるには,かなりの年数がかかるのだろう.

ミントン国立公園のMorning Bird Walkで見た自然に着生したKing Orchid.ここまでなるには,かなりの年数がかかるのだろう.

他の着生ランに比べたら大きいが,これでもまだまだ小さい.

他の着生ランに比べたら大きいが,これでもまだまだ小さい.

King orhidの小さいやつ.

King orhidの小さいやつ.

ブリスベン市街地横を流れているブリスベン川に生えていたマングローブの樹種の実生.河口から20kmぐらいは離れているけど,ここも河口か.ちょっと暗くて分かりにくいけれど,子葉の形が面白い.

ブリスベン市街地横を流れているブリスベン川に生えていたマングローブの樹種の実生.河口から20kmぐらいは離れているけど,ここも河口か.ちょっと暗くて分かりにくいけれど,子葉の形が面白い.

ブリスベン川のマングローブ.木道で観察できる.

ブリスベン川のマングローブ.木道で観察できる.

ブリスベンの市街地に街路樹として植えられていたモクレン科の植物.はちまきと果実の形でモクレン科だとは分かったけど,それ以上は不明.

ブリスベンの市街地に街路樹として植えられていたモクレン科の植物.はちまきと果実の形でモクレン科だとは分かったけど,それ以上は不明.

ラミントン国立公園に行く途中.ナルトサワギクが,オーストラリアにも侵入している.ネットではそういう情報を得ていたけど,やはりという感じ.

ラミントン国立公園に行く途中.ナルトサワギクが,オーストラリアにも侵入している.ネットではそういう情報を得ていたけど,やはりという感じ.

ナルトサワギクがあったすぐそばにランタナが繁茂している.中南米原産なので,オーストラリアでは外来種.

ナルトサワギクがあったすぐそばにランタナが繁茂している.中南米原産なので,オーストラリアでは外来種.

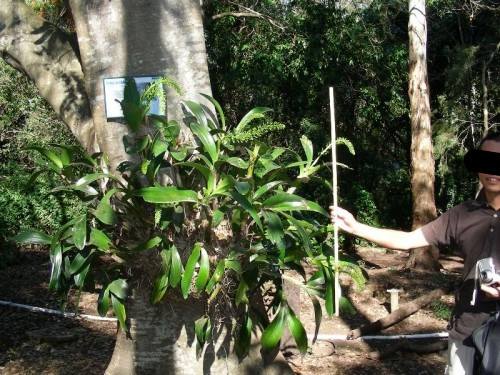

ミントン国立公園で.実際の植物をもとにした解説版と,その解説元の植物.開設板の置いている位置もちょうどいい.

ミントン国立公園で.実際の植物をもとにした解説版と,その解説元の植物.開設板の置いている位置もちょうどいい.

ミントン国立公園で見たつる性のシダ.はじめは着性ランだと思っていた.でも,良く見るとどうも着性植物ではなさそう.しかも,着性でもなさそうだとわかった.ガイドさんに聞いてみると,シダ植物だった.

ミントン国立公園で見たつる性のシダ.はじめは着性ランだと思っていた.でも,良く見るとどうも着性植物ではなさそう.しかも,着性でもなさそうだとわかった.ガイドさんに聞いてみると,シダ植物だった.

ミントン国立公園での切り株の板根.板根の発達のしかたがすごい.

ミントン国立公園での切り株の板根.板根の発達のしかたがすごい.

倒木が道をふさいでいるので,伐採されていた.日本のようには,年輪ははっきりしない.オオタニワタリとビカクシダが着生していた.

倒木が道をふさいでいるので,伐採されていた.日本のようには,年輪ははっきりしない.オオタニワタリとビカクシダが着生していた.

熱帯雨林のギャップ.大きな木が倒れると,その倒れた方向に細長く線状のギャップができる.

熱帯雨林のギャップ.大きな木が倒れると,その倒れた方向に細長く線状のギャップができる.

倒木のギャップに生えていた先駆性植物.種類自体は違うけど,日本の先駆植物であるクサギやアカメガシワと近縁っぽい植物があった.分類的に近く,生態的にも近い地位を占めている.

倒木のギャップに生えていた先駆性植物.種類自体は違うけど,日本の先駆植物であるクサギやアカメガシワと近縁っぽい植物があった.分類的に近く,生態的にも近い地位を占めている.

まっすぐな樹形の樹木.

まっすぐな樹形の樹木.

ミントン国立公園で見た絞め殺し植物.

ミントン国立公園で見た絞め殺し植物.

ミントン国立公園のガイドツアーで散歩をした.その途中の谷筋には大きな岩がごろごろしていて,ヘゴの仲間が多かった.

ミントン国立公園のガイドツアーで散歩をした.その途中の谷筋には大きな岩がごろごろしていて,ヘゴの仲間が多かった.

ラミントン国立公園で見たコシダの近縁種.たしか,バリ島にもコシダの近縁種か,コシダそのものがあったように思う.

ラミントン国立公園で見たコシダの近縁種.たしか,バリ島にもコシダの近縁種か,コシダそのものがあったように思う.

学名:Dendrobium pugioniforme.ラミントン国立公園のガイドの人に名前を教えてもらった.通称:Dagger Orchid.Daggerとは短剣の意味で,確かに葉の先がとがっていて,触ると痛かった.

学名:Dendrobium pugioniforme.ラミントン国立公園のガイドの人に名前を教えてもらった.通称:Dagger Orchid.Daggerとは短剣の意味で,確かに葉の先がとがっていて,触ると痛かった.

とげの多い植物.写真はとったけど,名前わからず.ナス科か?

solanum violaceum

とげの多い植物.写真はとったけど,名前わからず.ナス科か?

solanum violaceum

Rubusの仲間だが,名前わからず.

Rubusの仲間だが,名前わからず.

何者かまったく不明.

何者かまったく不明.

ラミントン国立公園の樹冠ウォークから見た絞め殺し植物.下から見上げることは多いけど,上から見下ろすことはなかなかない.

ラミントン国立公園の樹冠ウォークから見た絞め殺し植物.下から見上げることは多いけど,上から見下ろすことはなかなかない.

アリドオシのような植物.

アリドオシのような植物.

学名:Hardenbergia violacea.

通称:Purple Coral Pea.

マメ科のつる性の植物.

学名の種小名は,スミレ(Viola)のようなという意味だろうか.

学名:Hardenbergia violacea.

通称:Purple Coral Pea.

マメ科のつる性の植物.

学名の種小名は,スミレ(Viola)のようなという意味だろうか.

アオギリ科(Sterculiaceae)の植物Vrachychiton acerifoliusの幹.

アオギリ科(Sterculiaceae)の植物Vrachychiton acerifoliusの幹.

Ficusだとは分かるけど,それ以上はなかなか難しい.

Ficusだとは分かるけど,それ以上はなかなか難しい.

学名:Araucaria cunninghamii.

通称:Hoop pine.

学名:Araucaria cunninghamii.

通称:Hoop pine.

Hoop pineの枝先の拡大.

Hoop pineの枝先の拡大.